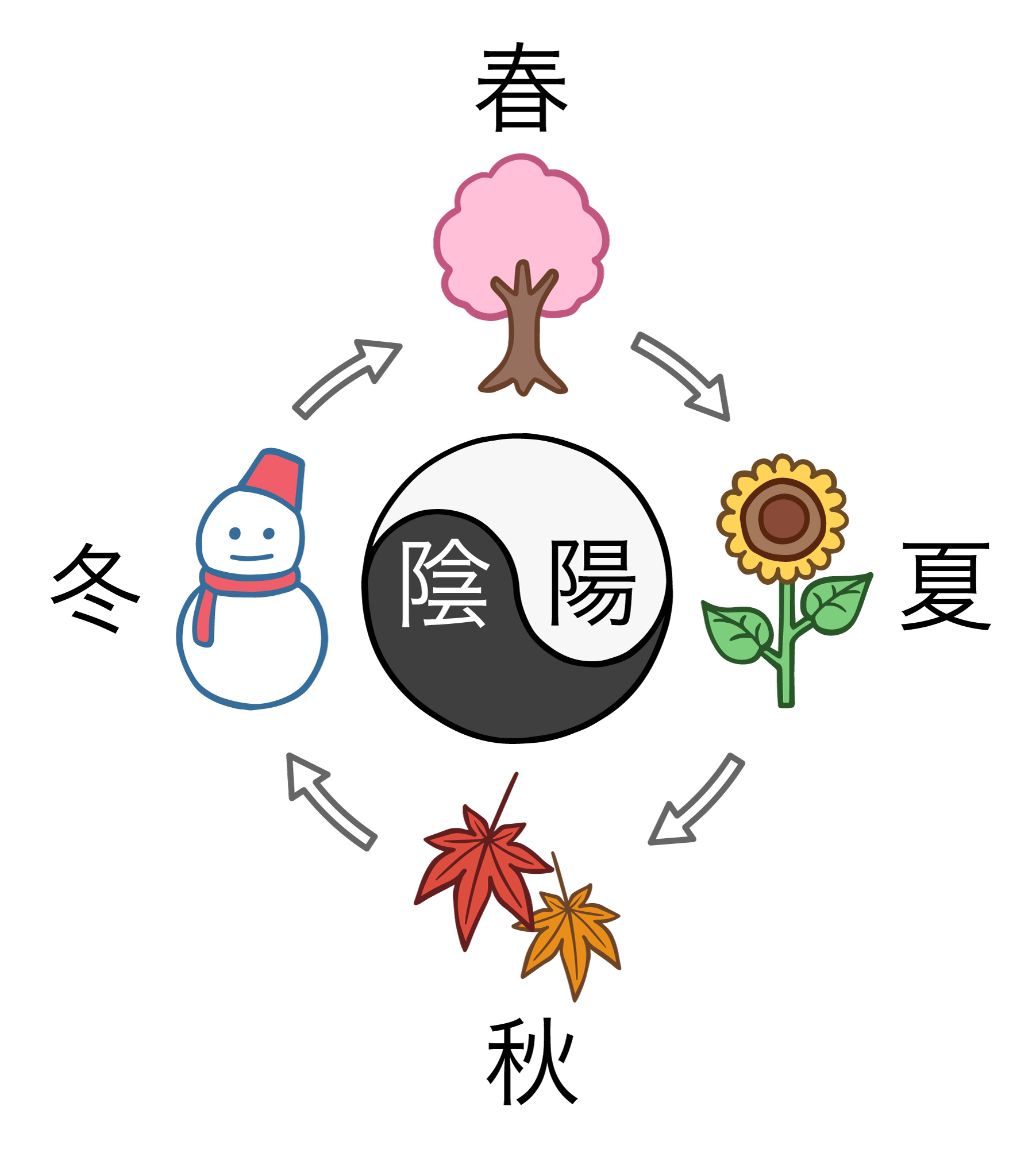

まだ、春とは名ばかりの寒さですが

暦の上では春となりました。

節分の翌日が「立春」です。

寒さが厳しい時期ですが、この日から季節が冬から春に変わります。

「立春」とは二十四節気のひとつで

「立」という漢字は中国語で「はじまる」ことを指しますので

立春は「春のはじまり」という意味があります。

立春には春の始まりという意味がありますがまだまだ寒い時期です。

冬から春への移行とともに「寒さ」と「温かさ」の差が徐々に体のストレスとなって

襲いかかってくるため様々な症状が出やすくなります。

人間の素晴らしい機能の一つとして、環境に体を順応しようとする機能が備わっています。

生体が外界及び体内環境の変化を受けても、体温・血糖値・血液酸性度・血液循環などの

生理状態を常に、一定範囲内に調整して体調を整える機能があります。

「寒いときは体を冷やさないように体温保持・体温を上げをする」

「暑いときは体を冷やすように汗をかいて体温を下げる」

この働きは人間が生きていくためには無くてはならない働きですが

春は、寒暖の差が激しくなるため体の負担となりやすく

「自律神経」を乱れさせることに繋がります。

規則正しく「自律神経」が変化に対応できれば体調不良になることなく健康に過ごせることができますが、普段の生活習慣(食事・睡眠・運動)が乱れ不摂生な生活バランスで過ごすと

自律神経「交感神経」・「副交感神経」の働きが過剰もしくは働きが鈍くなります。

そのため春は、急激な変化が起こりやすいため一年の中で、一番自律神経の安定性を求められますが、これが現代社会で生きていると非常に難しいと思われます。

事実、この季節はなると体調・症状を大きく乱してしまう方が多くいらっしゃいます。

春先の起こりやすい症状

上半身に起こりやすい症状

- 頭痛

- 耳鳴り

- めまい

- ほてり

- 赤ら顔

- 動悸

- 息苦しさ

- 首・肩こり

下半身に起こりやすい

- 足のだるさ

- 足のむくみ

- 坐骨神経痛

- 腰痛

- むずむず足症候群

- しもやけ

内臓・全身に起こる症状

- 胃もたれ

- 吐き気

- 腹痛

- お腹の張り

- 下痢

- 便秘

- 月経痛

- 月経痛

- 月経前症候群(PMS)

- 月経不順

- 倦怠感

- 体のおもさ

- 皮膚炎・湿疹

- 蕁麻疹

精神・心の症状

- 不眠

- 不安感

- パニック障害

- 焦燥感

- イライラ

- 無気力感

通常、温度変化がゆっくり進むことで、自律神経にもそれほど負担がかかりません。

しかし、寒暖差が急激に進むことで、身体を温めようと「興奮状態」へと向かい血管が急激に収縮し熱を外に、逃がさないよう働きます。逆に冷えから急激に解放されると「弛緩状態」へと向かい血管を急激に弛緩し熱を外に、逃がすような働きをします。

このような状態が続くと、身体のセンサーが鈍くなり「血行障害」を引き起こしやすくなります。さらに悪化すると身体がパニック状態となり寒暖差に関係なく「興奮状態」へと導いてしまい、身体的にも精神的にも様々な興奮性の症状が起こりやすくなります。

このような、血行障害と興奮状態が重なりますと、身体の上部(首から頭にかけて)に血液が集まりやすくなります。顔面部や首・肩に血液が停滞することで様々な症状が、発現してきます。頭痛などの身体的症状のみならず、脳への充血が強まりますので、精神面においても興奮性の症状及び不安症状が出やすくなります。

さらに上半身に血液が流れやすく・停滞しやすいため、下半身への流れが悪くなります。横隔膜から下である内臓(消化器)・骨盤内臓器・下肢などにも血行障害が急速に進んでくることになります。

春の寒暖差によって自律神経が乱れると、からだ全体の血流が悪くなってしまうということです。上半身・下半身・消化管等に血行障害が及ぶことで、様々な不調が発症しやすいため、

春という季節の厳しさ・辛さであります。